中国是一个历史悠久的文明古国,各族人民在长期生产生活实践中创造了丰富多彩的非物质文化遗产。其中,非物质的木文化部分,是人们生活中与木相关的人文教化、共享的木材价值观和木材利用方式。作为人类最早使用的生产资料之一,以木为载体的非物质木文化遗产可谓灿若繁星。

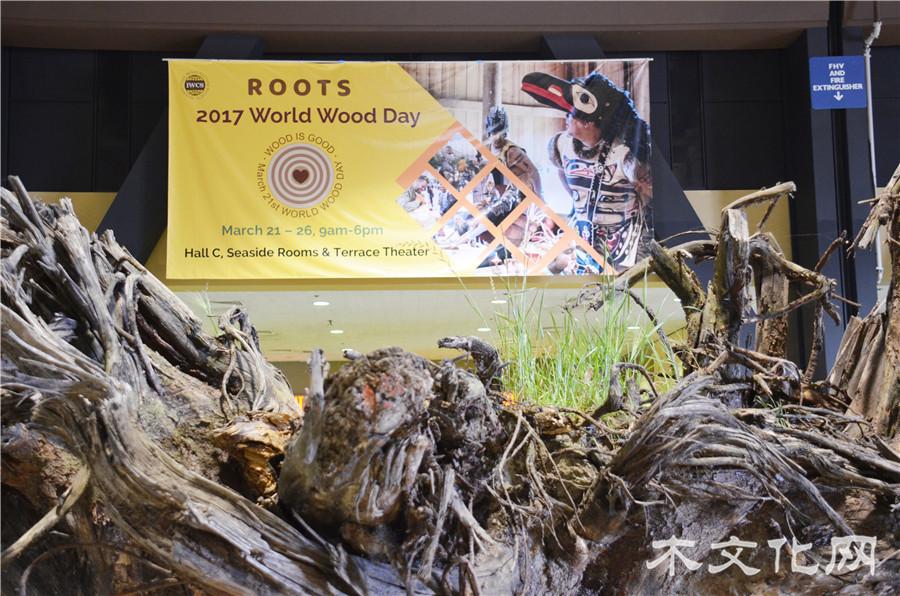

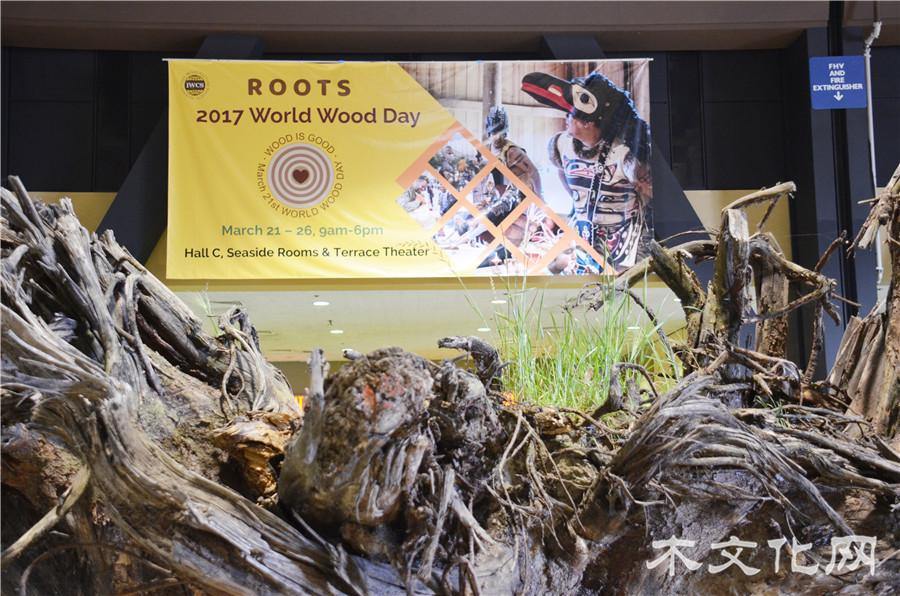

2017年3月21日一场以“根”为主题的世界木材日系列庆祝活动在美国加州举办。主办方国际木文化学会邀请了木活字印刷、仙作家具、功夫咏春以及沙窝木旋等几项中国非物质木文化遗产项目嘉宾参加此次盛会。本次活动为期一周,通过回顾人类的不同根源、文化以及在现代社会中与自然的关系,探讨历史进程中人与木材之间的相互作用。

活字印刷术是中国古代四大发明之一,木活字印刷始于元代,至今已有700多年的历史,因其取材方便,成本低廉,迅速成为古代中国常用的一种活字印刷。2010年中国木活字印刷术被联合国列入非物质文化遗产名录。

随着现代技术的发展,这门古老的印刷技艺渐渐失传。而在客家人的祖地福建省宁化县至今都保留着这项技艺。邹建宁师傅从14岁便开始学习刻字、修谱等技艺,2014年他被评为省级非物质文化遗产木活字印刷术传承人。同年10月,应国际木文化学会的邀请,邹建宁参加了在盐湖城举办的第二十四届国际林联大会木文化分组会议,那是他首次将宁化木活字印刷术介绍给全世界。2017年,再次来到美国,邹师傅不仅印制百家训、兰亭集序等传统的雕版,还特意为世界木材日赶制了专属雕版,他现场拓印赠予观众,这款代表古老东方文明的礼物广受好评!

“仙作”是发祥于福建省仙游县一带的古典家具工艺制作流派。2014年仙游古典家具制作技艺(仙作)被列为国家非物质文化遗产名录。“仙作”家具源于唐宋,兴于明清,延续了明清家具中精致古朴的造型因素,局部装饰以“精微透雕”和“黄金彩绘”见长,风格上则追求工艺巧妙、实用美观、清新恬淡的艺术特色。“仙作”家具在传承古老榫卯技艺的同时,将广作、苏作、京作的优秀技艺吸收进来,广泛运用阴刻、浅浮雕、深浮雕、透雕、圆雕、立体雕等形式在作品上的展现,突出其艺术价值。

来自中国艺雕之都福建仙游的林志权先生是怀古木业有限公司的董事长,也是一位工艺美术大师。他带领团队精心制作了高扶手南官帽椅、丝翎檀雕三联屏和云纹牙平头案三件作品摆件。这几件纯手工制作的作品极富中国传统家具文化特色,用料上使用优质的非洲血檀,结构上均为可拆装榫卯连接。局部采用传统木雕工艺,立体化呈现了中国传统家具的精细、飘逸和灵动,可谓“工写相谐、收放有度,气韵生动、诗意盎然”。中国古人的智慧以及中国家具文化的博大精深令现场观众赞叹不止。

中国功夫历来蜚声海内外,以李小龙为代表的一批武打明星更是让咏春拳这门中国传统武术闻名遐迩于世界,2014年 “咏春拳”入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

国际木文化学会邀请了咏春名师王志鹏参加此次活动。王师傅是咏春宗师叶问的大弟子黄淳梁“咏春拳学系”第二代传人,也是北京咏春拳学总会会长,他自幼习武,在国内外武术界具有很高的知名度。王志鹏师傅展示了木人桩和六点半棍两件咏春必修木质器械。

木人桩是用木头制造成一个类似人形的器械,习武之人把木人桩当作对手来操练,以防技艺生疏。传说两千年前福建的南少林寺发明了这种陪练工具。木人桩由桩身、桩手和桩腿三个主要构件组成,桩身为整根原木,一般由槐木或榆木等硬质木材制成,高度约为125CM-130CM,桩手、桩腿与桩身之间是间隙配合,留有一定的空间以缓冲击打时的反作用力。因其占用空间小、练功方便而深受武术爱好者喜欢。六点半棍是一种源自少林寺的武术器械,棍长240CM-260CM之间 ,多用红木等较重的木材或实木制成。身着传统中式武术服的王师傅在木人桩旁一亮相,立刻引来众人围观,不时有中国功夫爱好者上前来讨教学习连带比划一番,王师傅使用木人桩亲自示范的一套咏春拳法令人眼花缭乱。他与西岸咏春武馆的Bryan Talbot的六点半棍法切磋更是引来阵阵欢呼和喝彩!

河北邯郸肥乡县沙窝村是中国民间手工木旋文化的发祥地之一。解放前沙窝村几乎家家都靠传统木碗制作手艺养家糊口。近年来,会木旋制作技艺的人越来越少。承载一代又一代木旋人期望的古老木制旋床,如今只剩下六、七台保存的还算完整。

沙窝村的年轻人李学民意识到沙窝木旋文化的珍贵,想为文化保存与传承做些力所能及之事。他查阅县志,整理出一份沙窝木旋文字资料,并在农闲时间组织村里年轻人学习木旋,了解木旋历史和文化。

2013年4月国际木文化学会对沙窝传统木碗制作技艺进行考察和调研,并制作视频《沙窝木旋——古老技艺的坚守》,首次将沙窝木旋推广给大众。随后,学会邀请沙窝木旋技艺传承人程金庆、李家芳以及李学民出席2014世界木材日,在非物质木文化展示会上演示沙窝木旋技艺。2015年6月国际木文化学会秘书长苏金玲女士在美国木旋协会第29届年会暨国际木旋研讨会上以“中国沙窝木碗套旋技艺”为主题发言,向大会介绍了来自中国的古老木旋技艺,受到了与会嘉宾的热烈反馈。

在国际木文化学会的大力支持和各方人员的不懈努力下,沙窝木碗套旋技艺这项传承了数百年的传统手艺,现已被列入邯郸市非物质文化遗产保护名录。

今年的世界木材日活动,国际木文化学会再次邀请技艺传承人李学民来到美国进行现场演示。李师傅坐在高大的旋床上,左右脚交替踩下踏棍,通过皮带带动主轴旋转。利用套旋来制作木碗,可以最大化的利用材料,节约更多的木材。这台 “古董”旋床迅速吸引了现场观众的眼球,人们纷纷要求上手体验一番,如此简朴的装备能够出品和精密车床媲美的的木制品,这是中国古代劳动人民智慧的结晶。

中国是一个多民族的国家,悠久的历史为我们留下了极其璀璨的木文化遗产。非物质木文化遗产是各族人民世代相承、与生活密切相关的各种传统文化表现形式。非物质木文化遗产既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。随着社会的进步与发展,许多代表着民族文化和精神的非物质木文化遗产渐渐式微,即将湮灭在历史的边缘。国际木文化学会搭建世界木材日这个平台,追根溯源,全方位多角度的展现了世界各国木文化遗产的风采,促进了文化多样性的融合,激发了人们的创造潜力。这些被世界瞩目的非物质木文化遗产必将能够被更好地保护和传承下去。

图片:IWCS

4,224

4,224