扬州中国雕版印刷博物馆位于扬州市邗江区,于2005年10月对外开放。博物馆集中展示了雕版印刷的历史、技艺和文化传承,也是木材在古代印刷技术中核心地位的集中体现。4月16日,国际木文化学会调研小组走进博物馆,深入了解雕版印刷这一世界级非物质文化遗产的木文化价值。

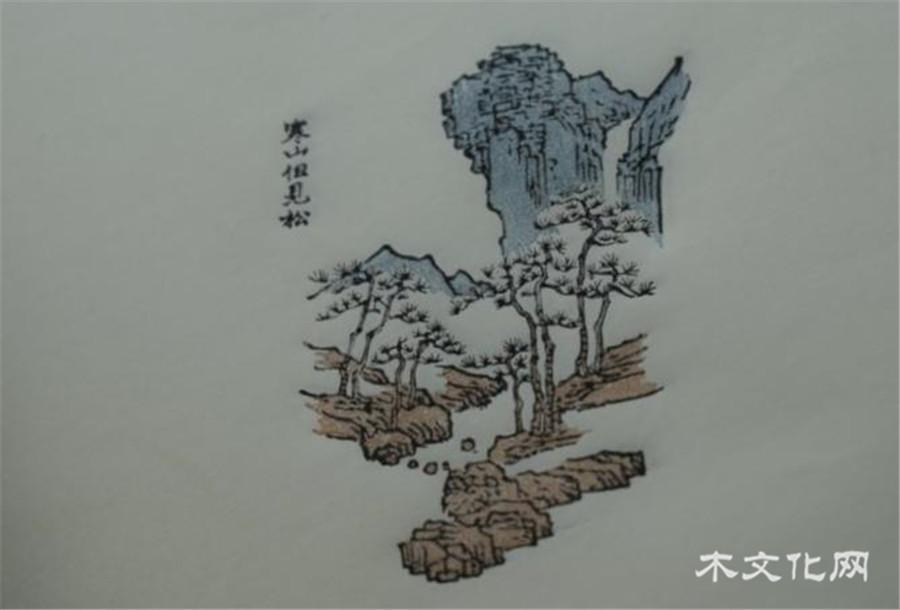

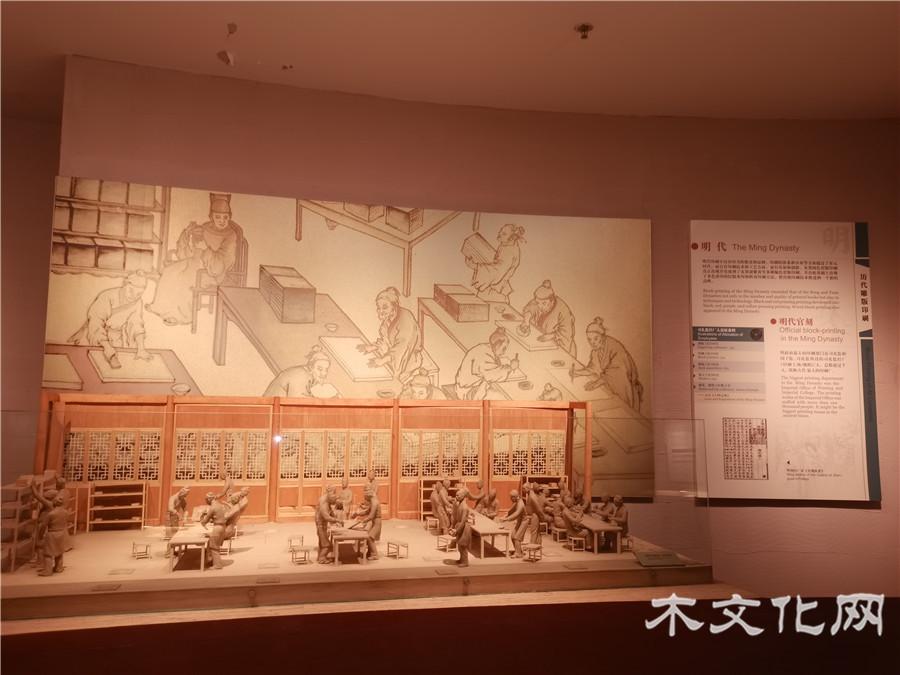

雕版印刷技艺始于隋唐之际,在唐代得到初步发展,五代两宋经历了第一个繁荣期,及至明代,除了传统的单色印刷外,彩色雕版印刷得到高度发展,尤其是饾版印刷技艺之精达到现代印刷工艺也难以仿效的程度。清代虽无技艺突破,但应用范围有了新的拓展。扬州自古以来就是雕版印刷业的重要区域之一,清代更是达到前所未有的高度。建国后,国家为传承这一特殊技艺,组建了“广陵古籍刻印社”,2005年广陵古籍刻印社将所藏全部古籍版片调拨给新建的扬州中国雕版印刷博物馆。

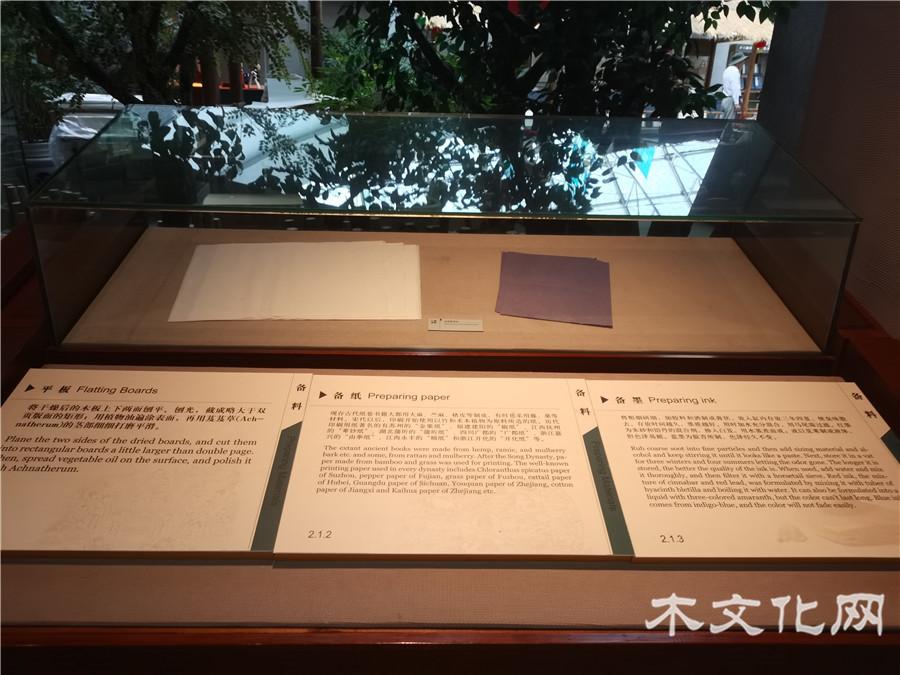

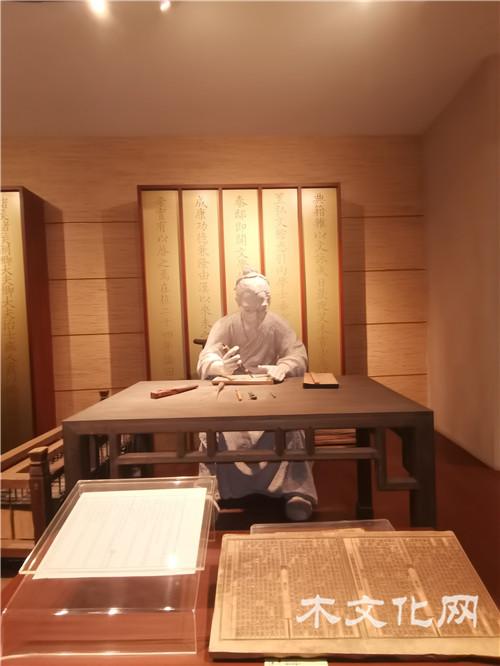

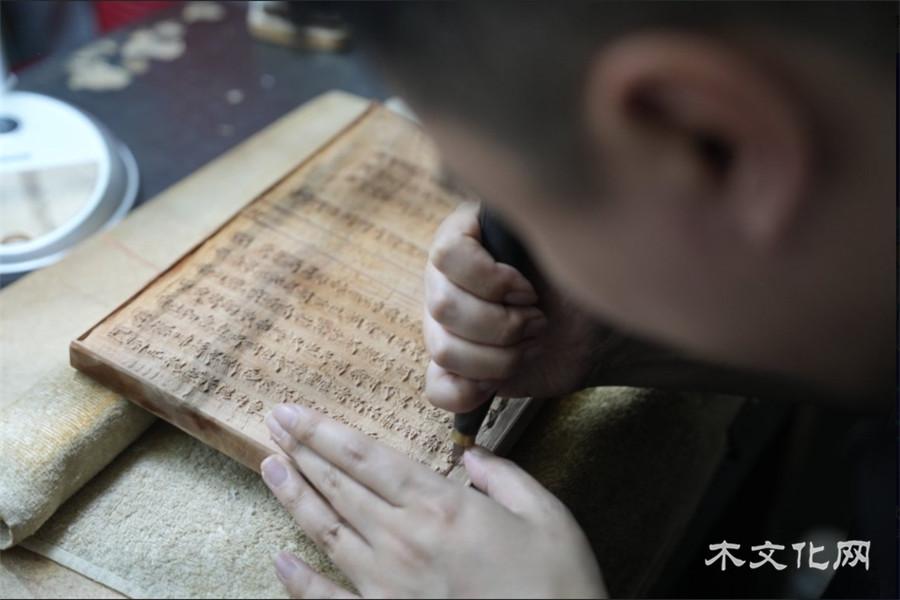

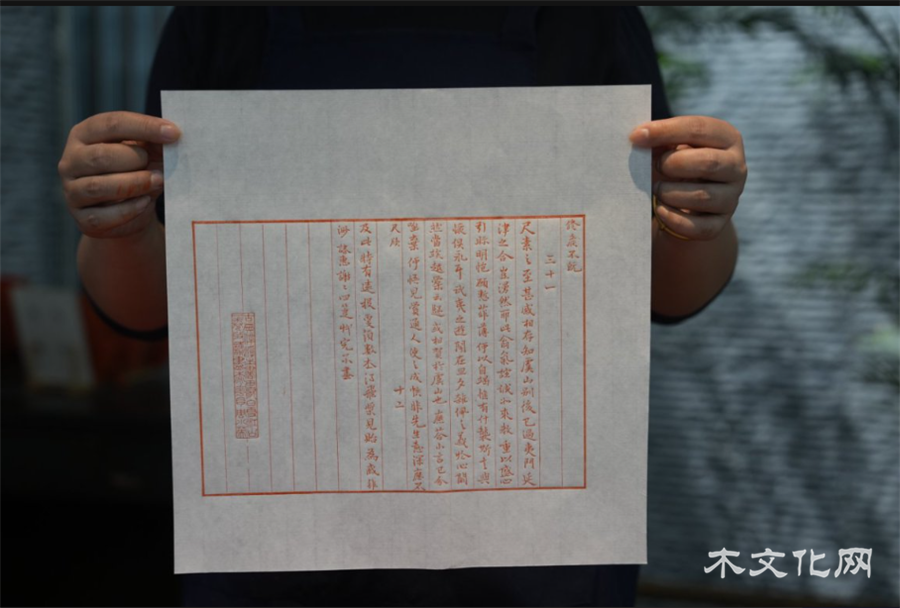

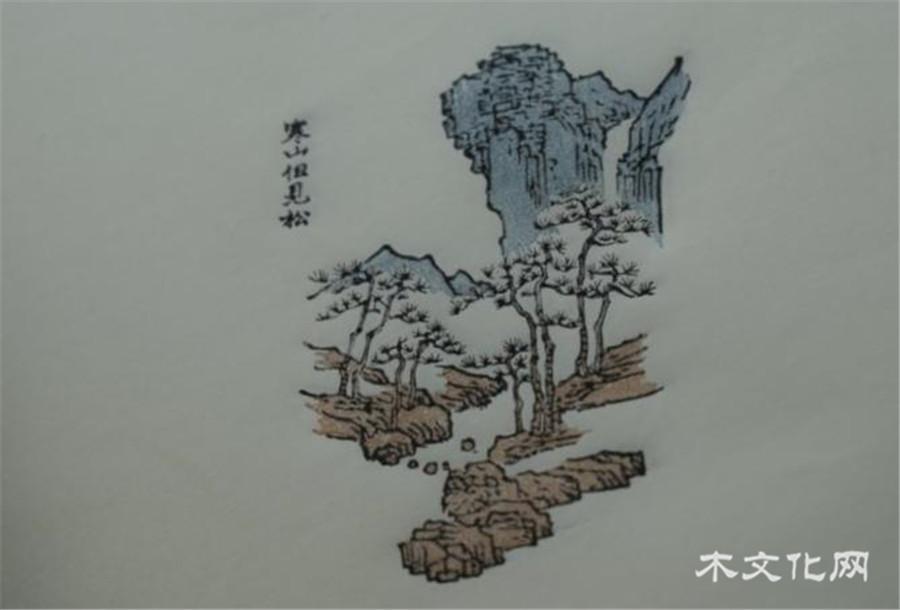

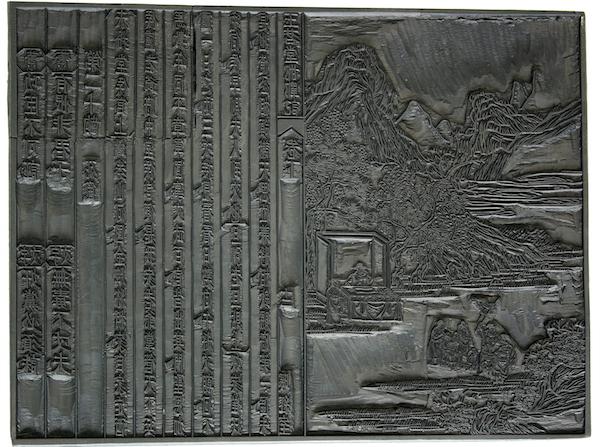

雕版印刷术的出现减少了人们重复抄写之苦,但这些字迹清晰、油墨飘香的印刷物的诞生也需要相当繁复的工序。雕版印刷的工艺流程,大致可以分为备料、雕版、刷印、装帧四个环节。备料即选择适当的木料,常用枣木、梨木,经过浸沤、干燥等一系列处理制成雕版所用的板材。再由擅长书法者将原稿誊写在极薄的纸上,然后将书写校对好的字纸反向贴在板面上,使板面显出清晰的反文,当刻工将版面上的空白部分用刻刀剔除,即经过上板、雕刻环节,可用于刷印的雕版便形成了。大面积着色要求对印版施加较大的压力,我们的祖先巧妙地从承印物背面用毛刷施压,通过连续拭刷获得良好的印质。为得到多色的印刷品,古人还发明了套色印刷。将独立的印张组装成书籍便是最后一道工序。

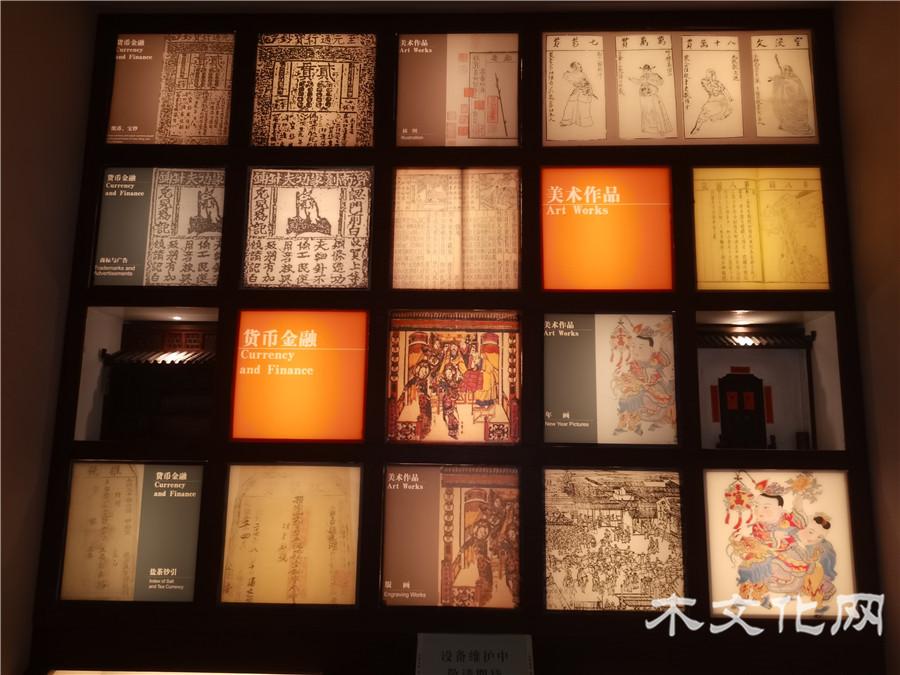

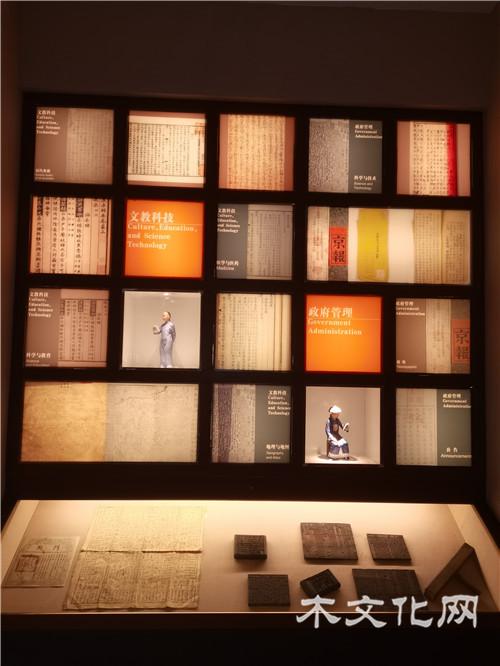

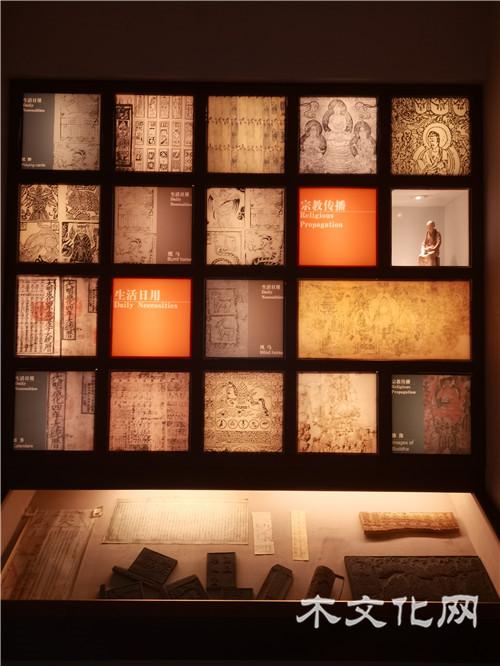

扬州中国雕版印刷博物馆作为国内唯一的雕版印刷专题博物馆,展示了丰富的雕版印刷文物和技艺成果。其展品涵盖雕版版片、古籍、活字印刷作品及饾版套印精品等,具体包括以下代表性内容:

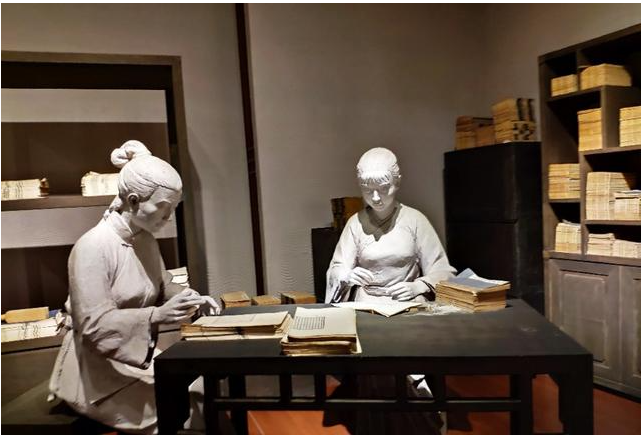

在博物馆三楼,一个巨大的仓储式陈列的空间占据了展厅一半的面积,透过长距离落地玻璃幕墙,可看到扬州历年来征集和收藏的600余种、10万余片古籍版片,密集有序地置放在特制排架上,展现雕版印刷技艺的历史积淀。10万余版片中,有普通版片7万余片,佛经版片3万余片。其中精品众多,且大多数为流传不多,或著名的孤本、珍本,具有丰富的文史资料和古代雕刻工艺研究价值,为研究古代地方志、古籍文献等提供了重要的实物资料。对于馆藏版片的保护,博物馆也是做了大量工作,储存空间常年保持恒温恒湿的环境,遇到虫蛀、霉烂等问题会进行紧急杀虫、防霉等处理。

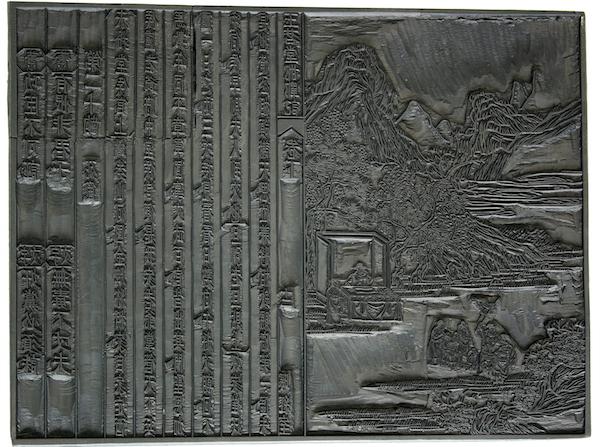

《暖红室汇刻传奇》清末安徽贵池刘世珩刻版 扬州中国雕版印刷博物馆藏

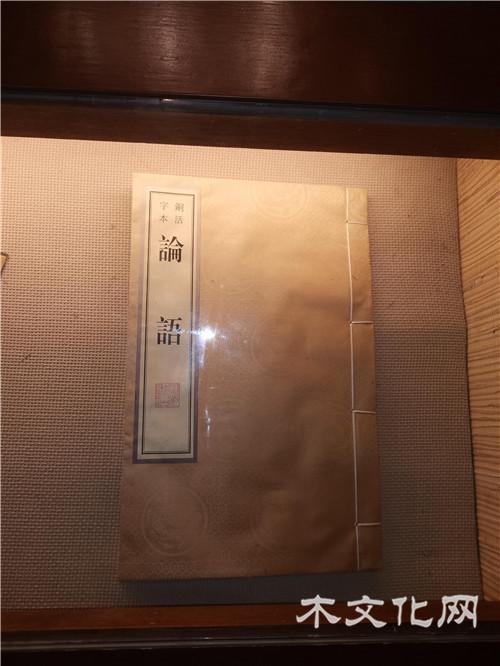

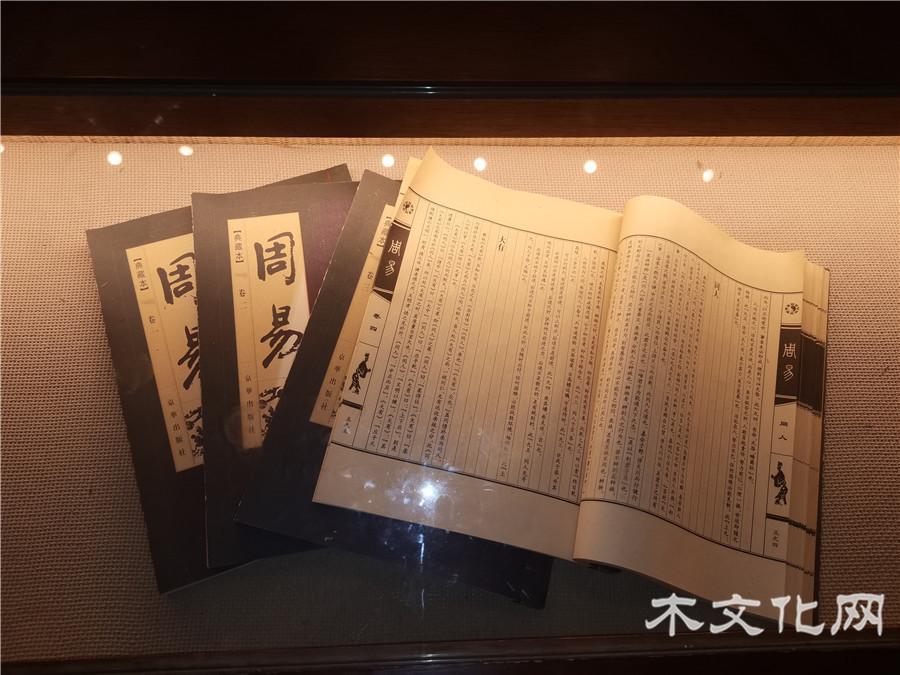

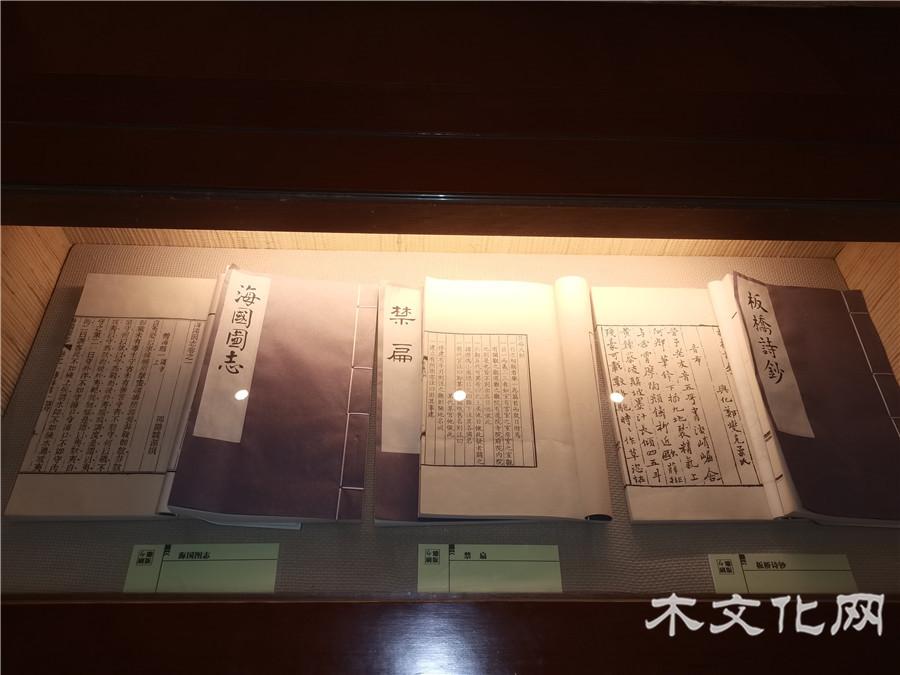

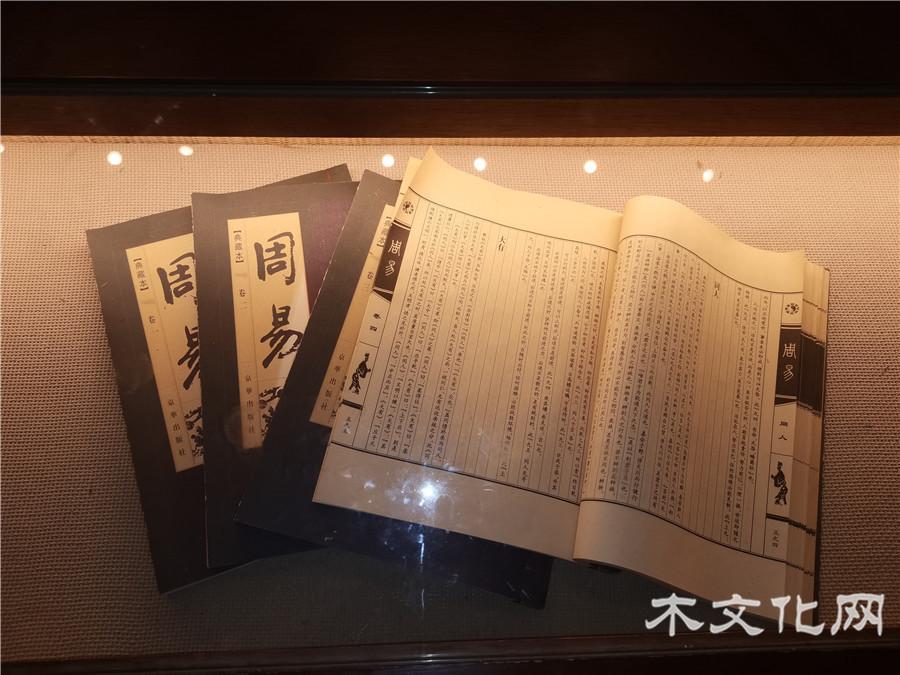

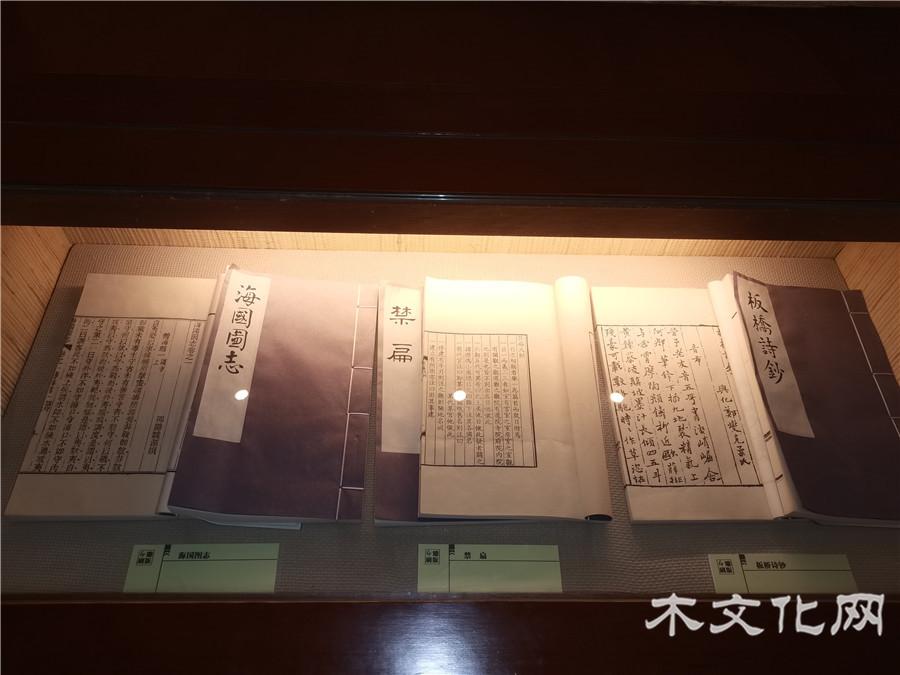

此外,博物馆还展出了如《全唐诗》、《咸同广陵史稿》等经典雕版印刷古籍;扬州传统木版年画(如门神、吉祥图案)及现代版画作品;《周易》《论语》《老子》《孙子兵法》等木、泥、铜、锡、瓷多种材质活字复刻的经典文献;《盛唐飞天》(以张大千临摹的敦煌壁画为底本分色雕刻)和《北平笺谱》(复刻鲁迅与郑振铎编著的底本),展现多色套印的精妙技艺。体现了木版印刷的多元文化应用。

然而,雕版印刷依赖手工,成本高、周期长,年轻从业者因收入低而流失,技艺传承仍面临挑战。目前,传承人数量有限,相关部门借助建立口述视频档案、开设大师工作室、推动非遗进校园等方式抢救技艺,并与高校合作培养跨界人才。

值得一提的是,在展厅中部的“互动演示区”,博物馆聘请非遗传承人进行现场技艺展示,观众可近距离观摩写样、刻版、刷印等流程工艺。在雕版印刷体验区,观众可亲手使用木版和传统工具进行刷印,感受木材与水墨交融的独特质感。博物馆还结合现代科技(VR体验),通过多媒体呈现木材从原料到艺术品的转化过程,观众可以身临其境地参与一本雕版古籍的制作,感受古老木文化的现代延伸。

雕版印刷技艺是世界非物质文化遗产。通过雕版技艺的物质载体——版片,让“保护和传承”进入日常生活,将传统的技艺与现代社会相融合,让更多的人了解、认同这一非物质文化遗产,适应现代人的价值取向,才能让这一远离人们生活的传统技艺传承下去,并焕发出新的活力。

感谢扬州中国雕版印刷博物馆对本次调研的支持和配合。

责任编辑:iwcs25H

882

882