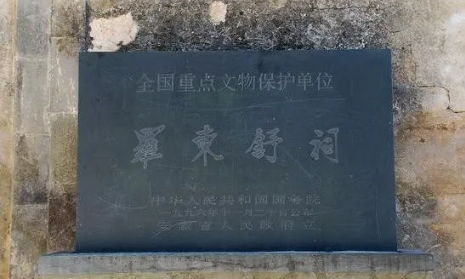

罗东舒祠坐落在安徽省黄山市徽州区呈坎村北、坐西朝东、面灵金山、临潨川河,系呈坎前罗后裔为祭祀13世祖罗东舒而建的家庙建筑,俗称新祠堂(因前罗还有祭祀始祖罗文昌的文昌祠,俗称老祠堂,故名)、贞靖祠,全称“贞靖罗东舒先生祠”。整个建筑群包括照壁、棂星门、左右碑亭、仪门、南北两庑、露台、享堂、后寝、宝纶阁以及女祠、杂院和厨房等,通面阔26.5~30米,总长79米,建筑面积达2000余平方米,占地4.5亩。

照壁面阔26.5米、高4.5米、呈弯弓八字形的砖墙。照壁又称影壁、屏风墙。风水讲究导气,但气又不能直冲厅堂或卧室,否则就是不吉利,所以要在大门前设一堵墙,把冲气挡一挡。为了保持气畅,这堵墙又不能太高,更不能封闭。但东舒祠的照壁不是为了防止冲气,而是为了防止罗氏祖先所积富贵灵气,从水口外泄。

棂星门为6柱5楼石牌坊木栏栅门,两侧各有一高5米的斜格图案边墙与高6米的南、北院墙垂直相交。高耸的南、北院墙各有一个高3.75米、宽1.5米、上圆下方的洞门。照壁、棂星门、南北院墙自然围合成东舒祠第一个院落,是村民出入聚散东舒祠之所,因而俗称门坦。东舒祠的门坦和所有天井院落一样,全都是用花岗岩条石铺筑而成。照壁与石板路之间原有8对硕大旗杆石,可惜“文革”后已不复存在,今日所见大小不一的6个旗杆石已非原物。

左右碑亭位于棂星门进去的第二个院落南北两端,院落由棂星门、仪门、南北院墙围合而成,中间是4米宽的甬道。左碑亭内藏22世祖罗应鹤撰写的“祖东舒翁祠堂记”碑一块,系原物。右碑亭内藏族人捐资修建东舒祠的“功德”碑一块,也系原物。

仪门7开间,面阔26.5米,进深10米,草架硬山顶,脊高9.5米。仪门东西两面各有一色花岗岩方形檐柱一排,正中间2檐柱有副长联,系罗应鹤所撰。联曰:“教子有遗经,诗经、书经、易经、礼记、春秋、左传;传家无别业,举人、贡士、进士,状元、榜眼、探花。”可以讲这幅楹联是东舒祠的灵魂所在,寄托了罗应鹤对后世子孙的全部希望。长联为蓝底金字,今已不复存在。中间开间最大,有两扇正门,分别彩绘有秦叔宝和尉迟恭两大门神,以示显赫。两侧还有抱鼓石一对,给人以威严的感觉。正梁高悬长4米、高1米“贞靖罗东舒先生祠”祠名匾,原系明朝江西泰和郭子章大司马(兵部尚书)题识。可惜已不复存在。今祠名匾系我国当代著名古建文博专家罗哲文所书。正门平时关闭,只在祭祖、迎嘉宾、进神主或其它重大活动时才开启。两边2开间各有阀阅边门1个,边门也是两扇,平时只开1侧边门,必要时才两侧边门同时开启。南边房侧墙前还有为美国安思远等捐资修葺东舒祠而立的功德碑。安思远在香港发起成立“中国文物艺术修复基金会”,为东舒祠募捐到55万元,使其第二期修缮工程得以顺利进行,故立碑纪念之。

仪门进去是一个面积达400平方米四水归堂四合院,即东舒祠第三个院落,由享堂、仪门、两庑围合而成。是族人聚会场所。大院中间是一条4米宽并略高于两边地面一个台阶的甬道,直通享堂前的露台。甬道是行大礼的大道,是昔日祭祖、迎嘉宾、进神主或其它重大活动开启仪门、享堂中间门迎接贵宾、族中要人和恭迎神主入堂之大道,平日族人一律由两庑走廊出入。甬道右方有400多年树龄、枝繁叶茂、生机盎然、宛如天然大盆景、被誉为“江南第一桂”的大桂花树一株,构成东舒祠内一大景观。

南北两庑均为5开间,进深4米,脊高7.5米,两庑外墙南北突起,单坡屋面向院内倾斜,两墙相距30米。两庑地面高出院落60公分,檐廊中间各有一个仅有2个台阶的石级甬道与院落相通,台阶两侧均有雕刻精美、无一雷同的“夔龙戏灵芝”石雕栏板各5块,合计是20块。旧时两庑是堆放祭祖器具、各种杂物以及族长、房长、管事人员议事、接待来访、处理日常事务之所。今北庑系作办公接待之用,南庑则为古匾展示。

露台(享受膏渍之台,俗称拜台,拜祖宗之台也)位于享堂正前方,高出甬道2个台阶,计40厘米,高出地面70厘米,而低于享堂1个台阶,计20厘米,面阔16米,深5米,面积80平方米。位置显要,是旧时前罗祭祖时供奉整猪整羊和香火,以昭示天地之所。拜台南北两端也有石级甬道与院落相通,拜台三面都有雕刻精美、各具风采的花鸟石雕栏板,共计18块。传说东舒祠这38块石雕栏板系绩溪胡宗宪族人所赠,自身的一套则埋在院内,但无文字记载,不知藏何处。石级甬道两侧均有雕刻精美,栩栩如生、小巧玲珑的倒立小石狮一对,作为石级甬道护栏收结装饰,使大院显得宽敞、庄重、典雅、气魄。

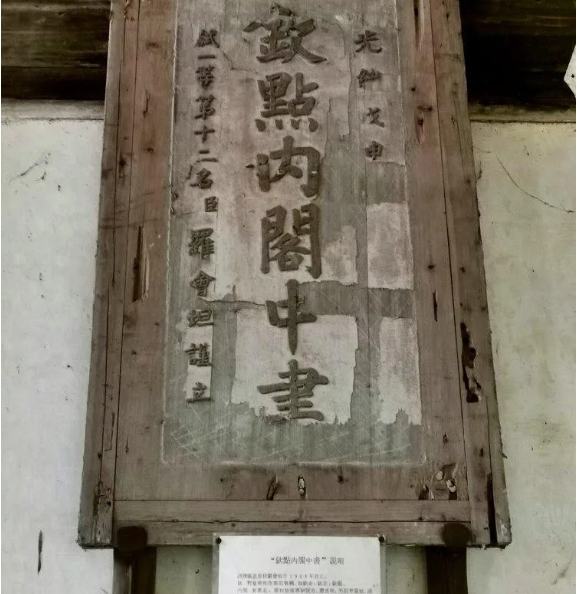

享堂5开间,面阔26.5米,进深3开间、22.5米,可容千人。草架硬山顶,脊高13.6米,采用减柱造和彻上明造,山面为穿逗式,梁柱粗大,为江南不多见,显得高大雄伟。正面是22扇高大格子门,令人遗憾的是中间格子门上方高悬的明太史董其昌为罗应鹤题写的蓝底黑字《大司徒》匾同东舒祠其它几百块匾一样今已不复存在。门前阶檐石是用长6米、宽1米、厚15公分的花岗岩巨石铺成,这样大的阶檐石实为江南所罕见。享堂正面南北山墙两端各有一道耳门,北耳门进去是个平行于享堂山墙的露天过道与厨房,与后天井相通。南耳门进去是个杂院。享堂正梁高悬“彝纶攸叙”巨匾,长6米、宽2.5米,字大过人,系董其昌所书。因此匾太大太重,无法把它放下来,才得以幸存,因而十分珍贵。”彝伦攸叙”4字源于《尚书》,意思是罗氏子孙应严格按照伦理道德来规范自己的行为和人际关系。巨匾下板壁,当男性灵位入主祠堂时,可打开迎接。享堂两侧有族规“新祠八则”。400年来,罗氏家族一直严格遵守这8则族规。有哲人认为:呈坎“新祠八则”对于目前正在全国范围内开展的学习《公民道德实施纲要》,具有很大的现实意义。

享堂后面南北山墙外侧各有边门一个,分别与南边并置的女祠和北边并置的厨房相通。享堂后面是东舒祠第四个院落,由享堂、后寝、南墙、北墙围合而成。天井狭窄而高深,与第三院落天井形成强烈反差,故在阳光作用下,容易产生空气对流,增进享堂通风。

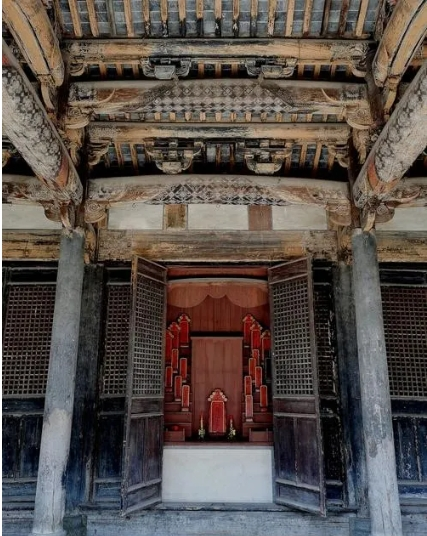

后寝又名寝殿、寝堂,在整组建筑中最精华、最光彩夺目。高出天井地面1.3米,面阔30米,进深10米,净高6米。有3个石级甬道和3个3开间,外加左右两个楼梯间,共计11开间,为民间建筑所罕见。石级甬道两侧和檐廊前,计有精美几何图案石雕栏板26块。檐柱为10根造型优美的石柱,梁架的斗拱、雀替、梁头、驼峰、叉手、蜀柱、平盘斗等构件均雕有各种云纹、花卉、鸟兽等图案。雀替“鳌鱼吐水”透雕细腻,生动、传神,梁坊木构包袱锦彩绘精致典雅,历450余年,仍图象清晰,色泽艳丽,令人称奇叫绝,堪称民间彩绘当中不可多得之珍品。后寝置放成年男性灵位,是逝者在阴间的天堂,故雕梁画栋极为讲究。东舒祠后寝系21世祖罗洁宗(1494-1553)于明嘉靖1540年所创。呈坎《前罗族谱》载;“后寝几成,遇事中辍,因循垂七十年”。至于是什么原因,则没有说。可能是后寝9开间、彩绘用了黄色,“鳌鱼吐水”的鱼头雕成龙头状等原因,为朝廷所不允,故后寝完工后,整个工程便停了下来。这样,后寝就比整个东舒祠晚建成70多年。迨至万历壬子年(1612)“诸宗人因谒庙而思祖功,见遗规而慨缔造之不易”,遂由荣归故里的隆庆进士、右佥都御史、22世祖罗应鹤(1540-1630)主持续建历5载而功成。

宝纶阁东舒祠完工后,后寝仍只有一层,显得太低,与整组建筑不相称,故23世祖罗人忠(1572-1638),又于1617年在后寝草架顶上加盖了一层楼阁,全部木构架安放在后寝檩条上,楼板高出天井地面9米,同时外加2个楼梯间,使后寝面阔由原来的26米增至30米,开间也由原来的9个增至11个,在底层与楼层之间,多了一个草架隔层(技艺之面,由此可见一斑),坡屋顶,脊高达16米,从而把整组建筑推向高潮。伫立享堂抬头仰望后寝,倍感气势巍峨和美仑美奂,一种庄严、肃穆、神圣、崇高的感觉油然而生。旧时宝纶阁是用来珍藏宝物。纶指御赐品,包括诏书、衣冠以及其它物品,诸如祖先画像、族谱、典籍,书画、文献资料等的,故名宝纶阁。楼檐中间高悬的“宝纶阁”巨匾,系明孝子吴士鸿所书。

罗东舒生平简介

罗东舒(约1225-1310),名荣祖,字仁甫,号东舒,罗叔宝(1199-1259)、汪氏祖妣(1203-1264)之长子,寿80余。系古歙呈坎前罗13世祖,宋末元初著名学者。呈坎《前罗宗谱》载罗东舒“自幼聪颖,童蒙中以俊秀称,及长,隐而不仕,惟耕读是业,动止常循礼度,不尚浮华”、“以文章鸣世,隐不好仕,学者称其为东舒先生”、“以一善字相传于子孙。稽考先茔,订族谱无亲疏,皆德其仁”、“自名其堂以最乐,且为之说曰:无入不自得,乐其在天;不愧不怍,乐其在我;与人同乐,乐其在人”,“谢公廷兰称其与渊明同调,登啸自高良有以也”。

罗东舒一生著作甚丰,因年代久远,仅留下《重修家谱序》和《东舒翁箧中蠹余诗五首》。

文字:罗来平

编辑:iwcs25LKZ/H

457

457