我国台湾省宗教信仰多元,尤其从大陆传承而来的佛、道、儒三教,深刻影响着民间信仰与宗教习俗。相关庆典一年到头都有,特别是南台湾“王爷千岁信仰”与中台湾“妈祖信仰”最为热门。民间所谓“南王爷、中妈祖”以及“三月疯妈祖、四月王爷生”都是形容两大信仰系统在台地位之高和宗教活动之盛。每当神祇出宫庙绕境、进香,做为神明交通工具的神轿,往往成为仪式的主角,成为信众关注的焦点。百姓深信通过“钻轿脚”或“摸轿顶”方式接近绕境的神祇,可获得庇佑赐福,为来年消灾除厄。

台湾神明绕境活动盛行,神轿是仪式中的焦点

从“移动庙字”到“建筑缩影”

神轿起源于传统的竹轿,轿子雏型远在夏朝就存在,1978年,河南曾出土春秋战国时期古墓陪葬的“肩舆(轿子)之类文物。古代的轿子仅供贵族乘坐,直到宋朝普及为民间交通工具。追溯神轿历史,传说清朝嘉庆年间,当时神明绕境全靠手捧,为了方便出行想出以神轿替代。

神轿虽是给神明所用,移动时同样讲究庄严与隆重,出巡的排场和气势能让万民景仰争相膜拜。所乘轿舆力求精雕细琢媲美帝王将相,更要给人“见轿如见庙”的联想,方方面面展现信徒对神明的虔诚与尊重。因此,神轿常被形容是“神明的移动庙宇”。

神轿种类多样 用途多元

传统轿子大致分为暖轿与凉轿两种形式,差别在于,暖轿多了帷幔遮蔽及覆顶。神轿基本延用这两种类型的演变:暖轿转为文轿、凤辇,供天上圣母、注生娘娘、妈祖、文财神等文官、女神乘坐,再以绣布、饰品等区分神祇职位阶级;凉轿则发展为武轿、显轿和蓬仔轿供关圣帝君、池府千岁或中坛元帅等武将、王爷等神祇乘坐。

台湾神轿发展各有脉络可寻,根据不同阶级、属性设计对应的神轿。不过现今宫庙对什么神轿给哪类神祉乘坐、界线已模糊。王爷可乘坐文轿,妈祖可乘坐武轿,大体多依据整体包装质感,表达神祇属性,甚至王爷千岁(瘟神)信仰盛行的屏东,将武轿元素融人文轿,轿后插上五方军营的五色旗,衍变出所谓的王爷轿,俗称文武轿。

神轿依神祇和用途发展出多个类型,可分为文轿、武轿、显轿(宪轿)蓬仔轿、辇轿、大驾,炮轿等型式;若以抬轿人数分类,又有八人共抬的“八助”四人扛的“四轿(又称神的大椅)”和二人左右扶持的“手轿(又称神的小椅)”。

文轿、武轿、显轿(宪轿)、蓬仔轿常用于庙会正式场合,以八抬大轿表示隆重。辇轿(手轿)、大驾主要在宫庙“扶鸾”或“观大驾”时,用来当作人与神明沟通工具,以四人抬的“四轿或二人手扶轿椅的“手轿”居多,炮轿用于炸虎爷或寒单爷等特殊民俗活动,供信徒投掷炮竹至轿底,强调来年运势,财运越炸越旺。

时代变,神轿也变。神轿还有安装轮子的凤辇(龙凤车)和辇宫车(庙车),“龙凤车”源自王母娘娘辇舆,乘坐的神祇多是地位崇高的女神,如观音、天上圣母、王母娘娘等;辇宫车则将“移动庙宇”概念具体化,直接将由卡车或货车改装成微型宫庙取代神轿,但形式如何改变,制作技艺的主轴仍不离木工和雕刻。

竹作改木作 外观竞逐华丽庄严

事实上,因木材不易取得,台湾早年的神轿在用材上多以竹子或藤枝为主,成本低廉,但使用年限不长。之后有匠师将搭建庙宇的边脚料用于神轿装饰,加上日本治台期间大量开采台湾高山森林资源,原木取得不必再依赖大陆,木制神轿转为主流。

由简人繁是台湾神轿的发展基调,设计从椅轿、官轿,再加人宫殿屋顶建筑形式。随着大陆移民生活与经济的改善,信徒对神轿制作一改简单朴实,讲究做工细致和外观华丽庄严,轿子添加燕尾、龙柱、斗拱、山墙等建筑元素,窗棂、边框的凿花、彩绘及花鸟等装饰要求也更细致。

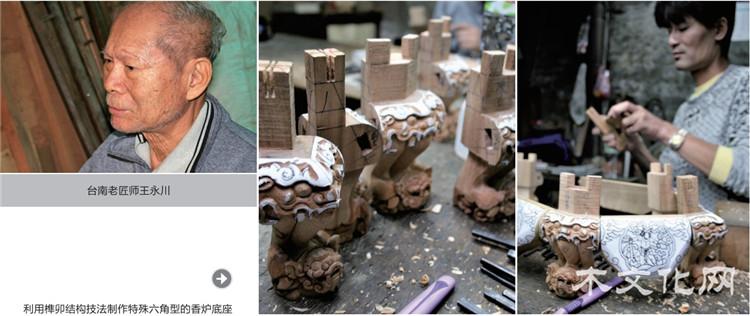

府城神轿祖师爷 无师自通造神轿

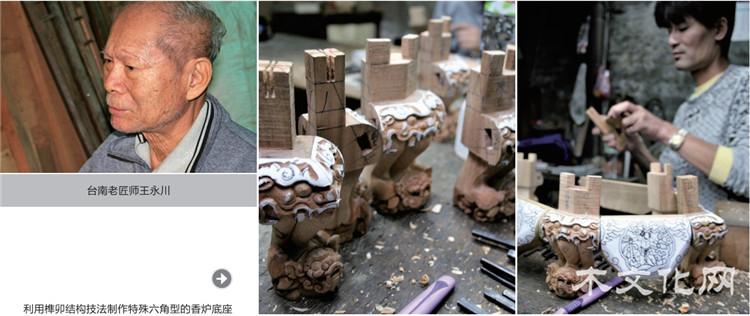

神轿独立成一门技艺和行业是近百年的事,早期台湾并没有专门制作神轿的匠师,最初大都来自搭建庙宇或制作家具的师傅兼着做,因为神轿和建庙或家具一样,都得用到“榫卯”之类传统木工镶嵌技法。神轿制作经验逾一甲子的台南老匠师王永川,就是擅长此工法的匠师之一85岁的王永川打造轿子闻名全台,作品被称为“永川大轿”。因强调纯手工打造,且设计、选材独到,轿身采用传统“榫卯”接合完成,整座神轿拼装没用到一根钉子,就能将神轿主要结构组装起来,而且木块磨平他都不愿使用机器,就连黏着剂(白胶)都亲自熬制。尽管看似费工又提高成本,但王永川认为,手工可以顾及每个细微处,可让神轿扛起来省力又不易损坏更为耐用。每顶轿子上,都能看到王永川对传统工艺的坚持。

神轿汇集多项传统木工技艺于一身,“榫卯”只是其中一项,要做好一顶神轿,不光要懂得木工技法,还得懂得建筑结构和构件,以及神桌、神椅、神器等对象制作,涵盖榫卯、雕刻、镶嵌、涂装等的多种工艺。

神轿制作过程历经“规划设计”“选材与备料”、“主结构制作”、“次要结构制作与雕刻”,以及“组装与涂装”五个阶段,定案前先由宫庙主事者或主任委提出需求,再由匠师做初步设计与规划,决定样式后再行雕刻与装饰。

懂做神轿 更要懂木材

懂得做神轿,也要懂木材。王永川认为,木料的好坏可以决定轿子寿命,“一顶好轿子至少都可用50年以上”,牛樟则是制作神轿最好材料,不过牛樟树属于台湾独有植物,已列人国家级保育类植物,现在神轿用的樟木,多半进口马来西亚或以大陆樟木替代。

王永川还指出,贯穿神轿两侧,供轿班扛轿用的长短棍“轿贯”及“轿担”需要硬度、韧性都够,能耐冲击和激烈摇晃的木材,他爱用台湾原生种的“赤皮”制做,不过现今轿贯多改用进口木料替代。

“来!闻闻看,这是真正的檀香木。”已有 50年资历的神轿师傅陈明河,小心翼翼地取出一块小木板边说,台湾在地的木材极其昂贵,有些人不懂辨识木材良莠容易被骗,黑心商人看准这点将化学药剂添加木材香气到劣木中,再以便宜的价格卖出神轿,结果使用不到几次可能就损坏,没真正享受到木制品带来的乐趣,还可能对健康造成风险,伤财又伤身。

神轿以“质轻耐用”为上选,木料分为结构木和装饰木,主结构必须坚固,镂空雕刻样式较少,多以坚硬的桧木、台湾肖楠、乌心石等为骨架。台湾桧木材质坚硬不笨重,且耐虫蛀,只是价格品贵;次结构部位多用来雕花装饰,选用质地轻巧的樟木、福建柏等,通常雕刻师会挑选二到三种木材组合应用,减轻重量并降低成本。

木匠先一片片将每个组件经量尺寸、画版图、选材、刨木、取模到雕刻等步骤完毕后,接着再一一组装起来,最后上漆及落款。由于制作程序繁复又须细心与耐性,一座神轿通常得由10位师傅分工,耗时两个月左右方能完成。

老匠师感慨轿艺恐失传王永川国小毕业后,就跟着父亲学习木工,制作菜橱、佛橱、佛架,手艺精进后在南台中西区神农街上开设“永川工艺社”,培育桃李无数,府城有九成的神轿出自其门下。他还是全球中华文化艺术薪传奖第十五届薪传奖得主,台南市政府登录为传统艺术保存者,受《文化资产保存法》保护的“国宝”级人物。不过,传统神轿市场势微,愿意接班的年轻人越来越难找。王永川受访时,字字句句仍围绕着对神轿传统手艺传承的忧心。

“现在的年轻人不能吃苦,做不来,也没人想要学啦!”永川师傅感叹,即便现在儿子、女婿、外孙都投入传承神轿手艺行列,但技艺传承问题还是困扰着他,甚至领奖时,也不忘向官方发声,盼能帮忙多找些青年学做神轿。

神轿产业的危机与转机

台湾神轿产业以彰化鹿港、台南市为两大重镇,鹿港以量产为主,价格亲切市占率高,台南匠师则着重结构强度、雕刻质量,要求轻巧耐用、舍去繁复构件的朴实风格。不过,大环境景气不再,近来除了大甲妈祖绕境外,参与传统宗教活动趋于老化,部分宫庙必须在神轿轿底加装轮架解决无人抬轿的人力问题。

雪上加霜的是,时下宗教活动为吸引信众眼球,砸重金外聘职业阵头、扛轿班和歌舞艺团来壮大声势,过于偏重视觉与声光效果。不仅如此,继电音三太子后,武轿也走向电音化,成为近澎湖地的特色,传统神轿上装饰着五彩LED声光配备,轿后安置音响播放热门的电音,搭配舞蹈风格的抬轿步伐穿梭在街头小巷,颠覆传统神轿印象,弱化神轿的使命以及绕境仪式的初衷。

大陆同业削价竞争,更是台湾神轿市场萎缩的关键主因。不过,低价导致神轿质量不比从前,保修市场意外蓬勃,有时神轿维护费用反而超越原本造价,不少匠师纷纷转换跑道从事例行性维护保养和修补受损神轿的行列,神轿修护商机出现,使凋零神轿产业露出另一道曙光。

神轿传统工艺在文物化和文创化两股风气拉抬下,危机变成转机,开辟一条新兴的文化传承之路。在保存传统文化呼声下,“神轿文物化”意识抬头,宫庙重视保护和收藏造型精美又具历史意义的神轿,为了减少使用频率,甚至复制一顶新轿替代,古神轿仅在重要仪式才启用。

宗教结合文创也是新趋势。巧手的木工匠师或艺阵爱好者根据各宫庙,神轿原始尺寸和外观,依比例微缩成迷你的模型,制作上同样讲究雕刻和木工技艺。全台粗略统计,大约有五、六十位年轻一辈投人微型宫庙和神轿模型制作,还不定期举办聚会同乐,热潮有助神轿技艺延续和文化传承。

文字/图片:IWCS团队

责任编辑:iwcs25H

865

865