嘉宾简介:陈宝光,男,1981年毕业于中央工艺美术学院。中国家具协会副理事长,兼中国家具协会传统家具专业委员会主任委员、实木家具专业委员会秘书长、设计工作委员会主任委员、科学技术工作委员会常务副主任秘书长,并兼《中国家具协会通讯》主编、《中国家具年鉴》主编、《中国家具》杂志主编、《家具与室内装饰》杂志编委会主任、《家具》杂志编委会副主任、《中国古典红木家具》杂志顾问等。主持编辑了《发展中的中国家具业》、《全国家具协会会员名录》、《中国知名办公家具企业》、《中国家具年报》、《中国家具年鉴》等行业权威性文献。

主持了2006、2007中国家具金斧奖设计大赛。近年一直主持上海、广州等家具展产品设计奖的评选活动。

报告全文:

中国传统家具与中国的其他传统文化一致,反映了中国文化的基本特点,是中国传统文化的代表之一。她以无声的语言记述着另一类历史。她不用文字却说明了中国文化中什么是美及其种种。中国传统家具可能更像家里的老佣人,虽然每天为你服务,也许已经服务了上千年,但是她从不做声只是默默地奉献。

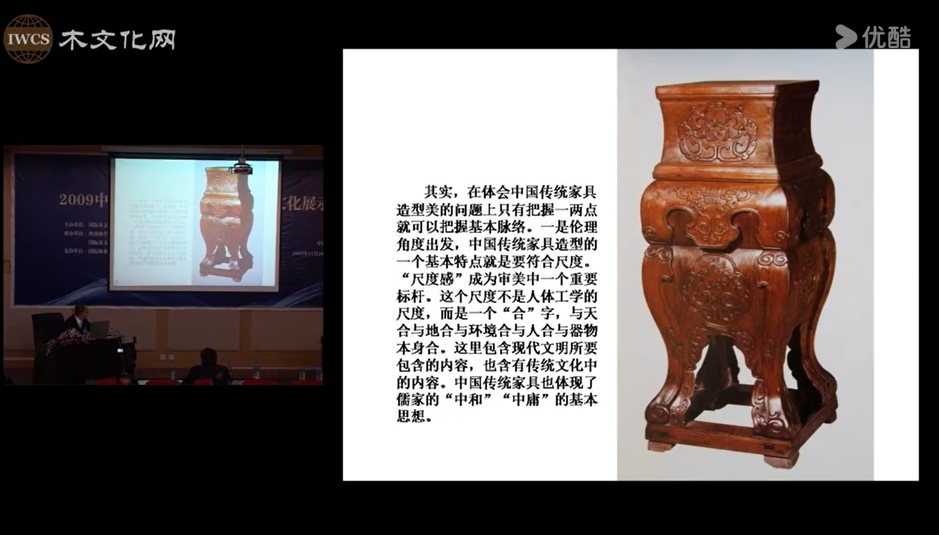

探讨中国传统家具的美学特点有助于我们对中国美学特征的理解。

我们今天试图从三个方面对传统家具的美加以分析。

一、材料美

中国传统家具对于材料特别是木材的自然美感很重视,这体现了对自然的崇尚。我们在材料的使用和选择方面都很讲究,这种讲究不一定说所用的材料就一定是名贵的,而是很注重表现材料的天然本色和自然纹理。尤其在开料的时候注重对于木质纹理走向的美感加以利用,制作时通过榫接把木材的截面藏起来。经过打腊、磨光,把材料本身的美更加显露出来。艾克在《中国花梨家具图考》中说:“这些制品的主要艺术魅力在于纯真,刚中有柔,以及无疵的光洁匀称。”体现“材料美” 是对“天”“道”这个概念的遵循,不以人为而掩盖造物。

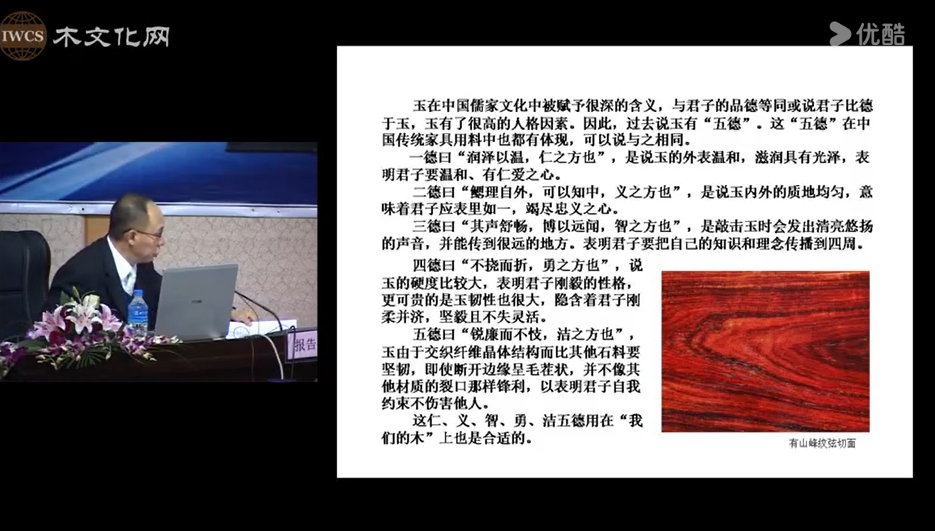

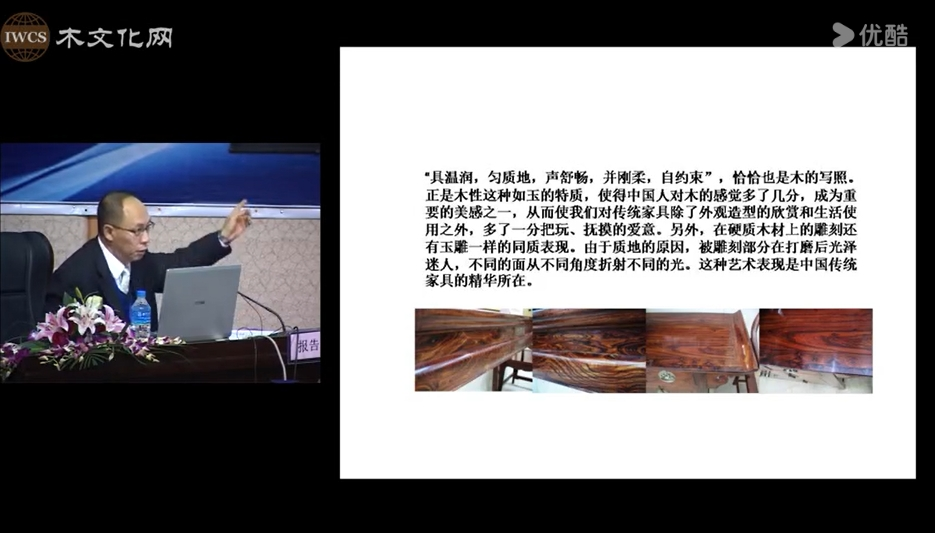

这其中有一两个细节是值得我们注意的,一是我们在硬木材料的追求上贯彻了我们这个民族对于“玉”的感觉,也就是说在木器之中去体现玉石的美感。我们玉器使用的历史有七八千年之久。从这里入手分析比较容易理解为什么我们对于木材特别是那些很难加工的硬木情有独钟。玉与一般的石头不同,与人有一种亲近感。玉有软硬之分但给人的感觉都是温润的,这与木特别是硬木给人的感觉很相像。玉在中国儒家文化中被赋予很深的含义,与君子的品德等同或说君子比德于玉,玉有了很高的人格因素。因此,过去说玉有“五德”。这“五德”在中国传统家具用料中也都有体现,可以说与之相同。一德曰“润泽以温,仁之方也”,是说玉的外表温和,滋润具有光泽,表明君子要温和、有仁爱之心。二德曰“鳃理自外,可以知中,义之方也”,是说玉内外的质地均匀,意味着君子应表里如一,竭尽忠义之心。三德曰“其声舒畅,博以远闻,智之方也”,是敲击玉时会发出清亮悠扬的声音,并能传到很远的地方。表明君子要把自己的知识和理念传播到四周。四德曰“不挠而折,勇之方也”,说玉的硬度比较大,表明君子刚毅的性格,更可贵的是玉韧性也很大,隐含着君子刚柔并济,坚毅且不失灵活。五德曰“锐廉而不忮,洁之方也”,玉由于交织纤维晶体结构而比其他石料要坚韧,即使断开边缘呈毛茬状,并不像其他材质的裂口那样锋利,以表明君子自我约束不伤害他人。这仁、义、智、勇、洁五德用在“我们的木”上也是合适的。“具温润,匀质地,声舒畅,并刚柔,自约束”,恰恰也是木的写照。正是木性这种如玉的特质,使得中国人对木的感觉多了几分,成为重要的美感之一,从而使我们对传统家具除了外观造型的欣赏和生活使用之外,多了一分把玩、抚摸的爱意。另外,在硬质木材上的雕刻还有玉雕一样的同质表现。由于质地的原因,被雕刻部分在打磨后光泽迷人,不同的面从不同角度折射不同的光。这种艺术表现是中国传统家具的精华所在。

二是在木材中追求体现画意之美。每一种木料,由于生成条件不同气干密度不同,年轮不同,裁切角度不同,所形成的图案是千变万化,可以说无一相同。正是这些图案的变化,形成了家具材料美的重要组成部分。

不同木料图案不一样,有的像水波纹,有的像版画,尤其是一些深色硬木,如黄花梨紫檀之类,黑色素分布所产生的纹理与中国水墨画很相像的,尤其是在合适切面之中。这是大自然的作品。中国水墨画的表现形式基本是抽象的,与西洋绘画走的是两条道路。中国宣纸是一种可渗透的介质,墨加上水更是渗透性很强的材料。墨在宣纸上落下会有一种自然晕开的特点,这种特点铸成中国水墨画的韵味,凭此中国水墨画独步世界画坛,也熏陶了中国人的审美观。由于这样的审美观点,使我们在木材中能够发现中国画中的那种神韵,这是木的中国精神。实质上是通过对木材的加工,把我们的审美理想“木化”了。这种“木化”的审美只有在中国文化中才可能形成。这种“木化的审美”虽然在材料上不分贵贱,它的生成也难辨高低,但是“木化的审美”在意境上却有高低优劣之分。如果不是这样传统家具的艺术性就无法分辨了。就一个“意境”区分了艺术家与工匠,区分了艺术品与日用品。就拿现代实木家具的用材来说吧,这里也有木质木纹的追求,但是绝对没有传统家具对于神韵的追求。

除去硬木我们历史上使用很多的老榆木、杉木、楠木、榉木等,都很能体现木材的质地美感。

二、制作美

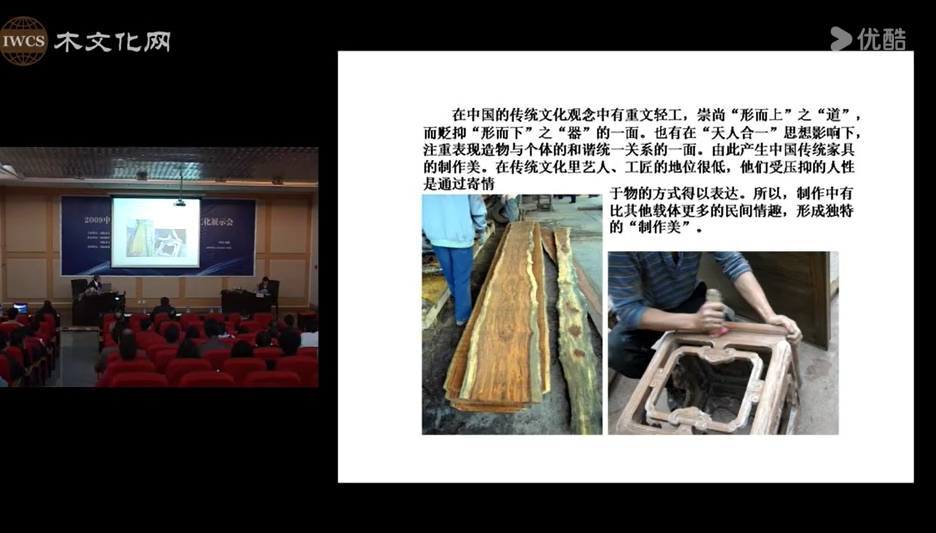

制作手段是我们表现美感的一个重要途径,通过制作木材逐步人性化,同时也是其区别于其它家具而具有突出代表性的特点之一。

首先,我们看 “榫卯结构”。应该说“榫卯结构”是中国传统家具的灵魂。正是榫卯结构,构筑了中国传统家具的基本框架,并以此独立于世界家具之林。中国传统家具的制作源于中国建筑,榫卯结构的特点也是同样。 “榫”是突出的部位“卯”是凹陷的部位,两下相合即为“榫卯”,即是结构也形成一种凹凸之美。榫卯结构有上百种之多,常用的也有几十种。一榫一卯的结合不用钉子把一幢房子或一件家具所有部件结合的紧紧的,还可以一代一代使用下去。王世襄先生对榫卯有过这样的话:“各构件之间能够有机地交代连结而达到如此的成功,是因为那些互避互让、但又相辅相成的榫子(南方叫“榫头”)和卯眼起着决定性的作用。……构件之间,金属的钉子完全不用,鳔胶粘合也只是一种辅佐手段,凭借榫卯就可以做到上下左右、粗细斜直,连结合理,面面俱到,工艺精确,扣合严密,间不容发,常使人喜欢赞叹,有天衣无缝之妙。我国古代工匠在榫卯结构上的造诣确实不凡,这项宝贵遗产值得我们格外重视,认真地加以整理、研究和总结。”榫卯结构为主干,加之款式、纹样、打磨、上漆等构成了中国传统家具的基本元素符号。“榫卯结构”也受到国外的重视,十八世纪柏林的一份家具目录提到中国的一个黄花梨拔步床:“床架的奇特之点在于其构造中没有采用一根钉子。所有其他方面也显示出制作者的艺术造诣和技巧。”

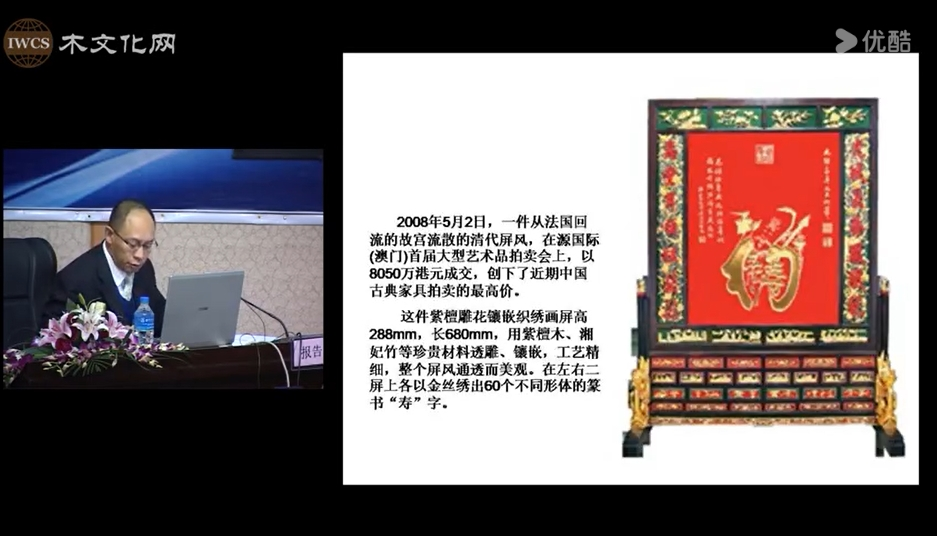

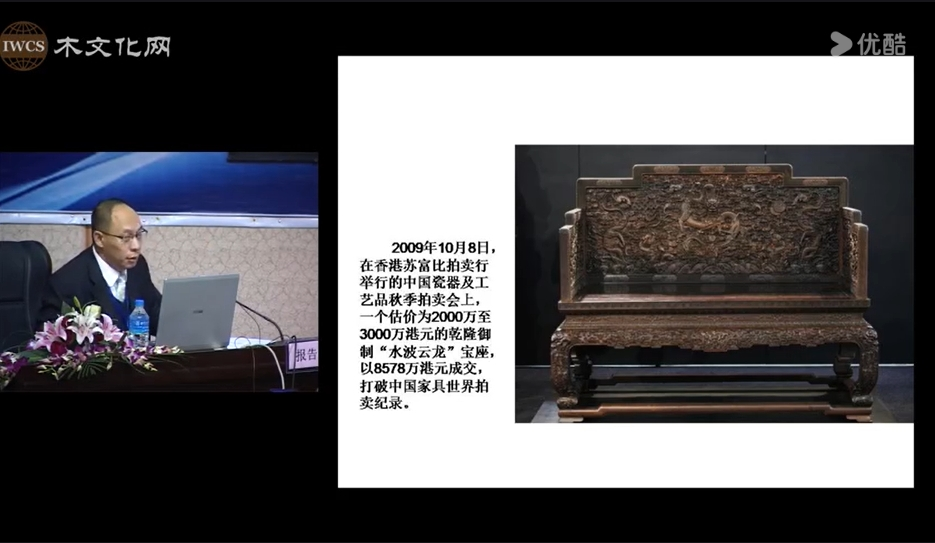

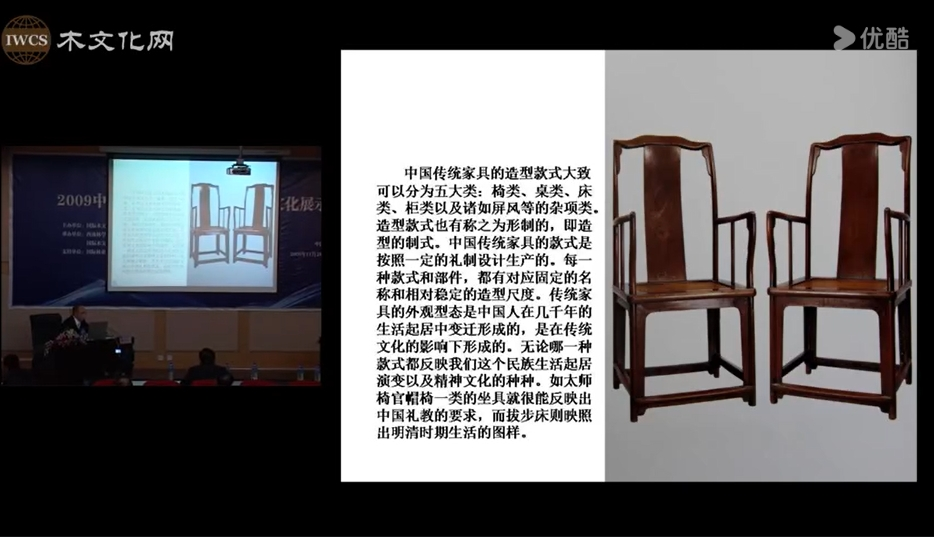

然后看施艺,我们主要看雕刻。在中国传统家具中很令人瞩目的一点就是雕刻工艺的运用。把木材不需要的部分去掉是雕,通过榫卯结构把其他部分的材料连接起来其实是塑。中国的雕刻在艺术品中是广泛运用的,有木雕、石雕、牙雕、骨雕、砖雕、根雕、玉雕、竹刻等等。中国古代没有“雕塑”这个词汇的,这些被称为“刻削之道”“刻镂之术”。在中国传统家具中雕刻工艺的运用主要是作为家具的装饰部分。形式上有圆雕、浮雕、透雕、半浮雕、刻线、镶嵌和漆家具上的剔红等。内容上分为有意味的纹样图案和装饰线两种。在家具的装饰线上,即我们称为“线脚”的。装饰线弯曲有度,精巧流畅,通过装饰线的深浅宽窄、平锐高低造成家具风格上的不同并产生动感。这些装饰线也可以用一些词来概括:“流畅”、“灵动”、“韵律感”。这些装饰线带着我们的视线从一个视觉点走向另一个视觉点,在另一个视觉点终结的地方产生趣味点,同时在视觉的线性运动中寻找趣味。有意味的纹样图案则往往与家具端正稳定的造型成为对比。我们可以观察到无论装饰纹样的主题是什么,它都体现了活泼、自然、热烈、放达的情绪。寄托中国人民对于生活幸福美满吉祥如意的追求。宫廷家具中纹样则体现权力和威严。到了清朝又吸收了西洋纹样。中国传统家具中的雕刻艺术在清朝得到充分发展。

中国的雕刻艺术之所以有独特的魅力,它在相当程度上是东方人那种玲珑剔透的心的外徵。这和我国体操、跳水运动员那些令人目眩的技巧动作是一致的。中国传统家具之所以能够陈列,放在那里观赏,很重要的就是它的细腻多彩的雕刻艺术。

在制作中的打磨、擦漆、烫蜡都是独具特点的,它们一起构筑了传统家具的制作特色。

中国传统家具的制作工具是实现制作美的器物助力。除斧、锯、刨、锤、凿、墨斗等外还有很多特殊的工具,这些工具多到可以……

责任编辑:iwcs25H

587

587